Sumber: X @RamaDuwaji

Saya lupa persis tweet atau video dari Instagram mana yang pertama kali mengenalkan saya pada nama “Rama Duwaji”. Yang saya ingat cuma satu: tiba-tiba linimasa penuh komentar model begini, “Maaf, wali kotanya siapa aja deh. Istrinya kok sekeren ini?”

Sedikit konteks: Rama Duwaji adalah ilustrator dan animator Suriah–Amerika berusia akhir 20-an, yang tinggal di Brooklyn. Suaminya, Zohran Mamdani, baru saja menang pemilihan dan akan menjabat sebagai wali kota New York City. Malam kemenangan itulah pertama kali banyak orang melihat Rama berdiri di sampingnya di panggung dengan gaya yang santai, chic, dan tidak terlihat seperti “ibu pejabat” versi klasik. Sejak saat itu, foto dan videonya tersebar di mana-mana, media menjulukinya first lady Gen Z, dan internet dengan cepat mengangkatnya jadi semacam “internet crush” kolektif.

Refleks saya menghela napas kecil. Oke, satu lagi perempuan yang dirayakan karena cantik, stylish, dan… jadi “istrinya siapa”.

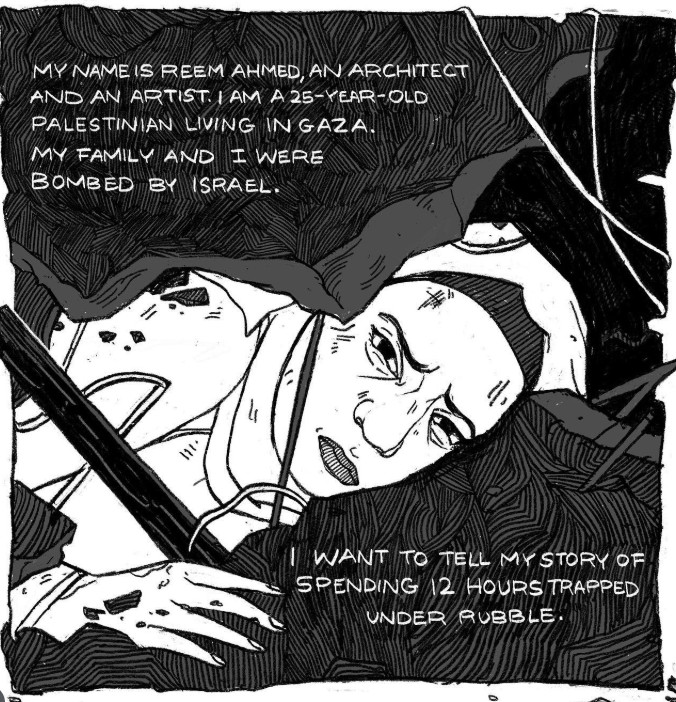

Tapi begitu saya klik salah satu unggahannya, saya malah ketemu sesuatu yang lain: ilustrasi tentang Gaza, tentang perempuan, tentang rasa takut. Takarir yang dipakainya bukan “so proud of my husband”, tapi catatan kecil tentang perang, tentang ketidakadilan, tentang betapa lelahnya jadi manusia yang terus-menerus harus menyaksikan dunia terbakar.

Di situ, saya berhenti menggulir. Ada sesuatu dari cara perempuan ini mempresentasikan diri yang bikin saya kepikiran berhari-hari.

Di saat yang sama, internet sudah keburu menempelkan label pada Rama: “aloof wife”. Sebuah artikel yang banyak dibagikan dari Cosmopolitan menulis bagaimana headline media yang menyebutnya istri yang “aloof” justru memantik keinginan banyak perempuan: ingin jadi istri yang tidak dijadikan properti kampanye suami, tapi boleh diam di pinggir, mengerjakan hidup dan karyanya sendiri.

Di X, ada satu komentar yang sering dikutip: seorang pengguna menulis, “Ever since I was a little girl I knew I wanted to be an aloof wife, quietly steering a campaign from behind the scenes.” Yang lain bercanda, “Please, may the aloof wife life find me.” Di balik nada bercanda dan haus kolektif itu, saya membaca sesuatu yang lebih dalam: kerinduan akan model pernikahan di mana perempuan tidak lagi larut dalam nama suami, tapi diakui sebagai diri yang utuh.

Dan di titik itu, saya mulai sadar: mungkin ini bukan sekadar orang-orang haus figur publik baru. Mungkin, lewat Rama, banyak perempuan sedang memproyeksikan keinginan mereka sendiri: untuk tidak hanya dikenal sebagai “istrinya siapa”, tapi juga “dirinya siapa”.

Belajar Melihat Perempuan Bukan Sekadar “Istrinya Siapa”

Sumber: Instagram @ramaduwaji

Deskripsi: ilustrasi buatan Rama Duwaji untuk Washington Post

Saya lahir dan besar di Indonesia, di tengah budaya yang sangat familier dengan kalimat, “Nanti kalau sudah nikah, ya ikut suami.” Kalimat yang terdengar manis dan romantis, tapi kalau dikupas pelan, isinya bisa sangat berat.

Dalam banyak acara keluarga, dari arisan RT, sampai organisasi istri-istri instasi plat merah dan di perusahaan-perusahaan nasional, saya sering melihat pola yang sama: laki-laki dikenalkan dengan jabatannya, “Ini Pak Lurah, ini Pak Dokter, ini Pak Manager”. Sementara perempuan diperkenalkan sebagai pelengkap: “istrinya Pak X”, “mantu Bu Y”, “ibunya si Z”.

Saya sendiri pernah merasakannya. Suatu kali saya jadi perwakilan RT, ditunjuk jadi juri lomba kebersihan lingkungan RW. Berhari-hari kami keliling, menilai, debat kecil-kecilan soal skor. Tapi di hari pengumuman, saat kami diperkenalkan ke warga sebagai juri, yang terdengar di pengeras suara: “Ini Bu A, Bu B, Bu C…” semua pakai nama suami. Bukan nama kami yang kerja dari awal, tapi nama para suami yang bahkan nggak ikut keliling. Rasanya bukan marah sih, lebih ke ketawa miris: oh, jadi begini ya jadi perempuan di Indonesia, bahkan ketika kita yang kerja, yang diakui tetap nama suami.

Lalu muncul sosok seperti Rama, seorang ilustrator Suriah–Amerika yang sekarang jadi first lady di New York, tapi di internet lebih dikenal sebagai seniman yang vokal soal Palestina dan isu kemanusiaan.

Di bionya, ia memperkenalkan diri sebagai illustrator dan animator. Di karyanya, ia bercerita tentang perang, imigrasi, dan luka kolektif. Di feed, suaminya tetap hadir sih, tapi bukan sebagai pusat orbit.

Sebagai perempuan Indonesia yang terbiasa melihat istri pejabat berdiri setengah langkah di belakang, rasanya… agak mengaduk perut. Antara kagum, iri, dan sedikit sedih. Tiba-tiba saya ingin bertanya ke diri sendiri: selama ini, saya sudah seberapa jauh memisahkan “saya sebagai diri sendiri” dari “saya sebagai milik seseorang”?

Ketika Perempuan Pelan-Pelan Dikecilkan Perannya

Kalau Anda perempuan yang tinggal di Indonesia, mungkin Anda mengenali beberapa skenario ini: Perempuan yang diminta berhenti kerja karena, “Kan suami sudah bisa nafkahin”. Atau, istri pejabat yang harus siap ikut semua acara, bahkan yang ia sendiri tidak paham isinya apa.

Kadang bukan cuma dipaksa. Kadang mereka sendiri merasa itu satu-satunya cara jadi “istri baik”: mengecilkan diri pelan-pelan, menghapus mimpi, mengganti nama mereka dengan nama belakang suami dalam percakapan sehari-hari.

Patriarki di sini jarang menjerit. Sistem ini bekerja pelan, dari generasi ke generasi, lewat pujian-pujian seperti, “Istrinya Pak X itu hebat, lho. Selalu ikut ke mana pun suami dinas.” atau “Istri yang baik itu yang mengutamakan suami di atas apa pun.”

Begitu terus sampai suatu hari, kita nggak lagi ditanya: “Anda mau jadi apa?, tapi hanya, “Suamimu sekarang kerja di mana?”

Meminjam bahasanya psikologi, ini sebenarnya juga soal kemelekatan, yaitu bagaimana identitas kita terlalu digantungkan pada satu sosok dan satu peran: menjadi “istrinya siapa”.

Semakin kuat kita melekat pada peran itu, semakin besar pula rasa bersalah ketika ingin berdiri sebagai diri sendiri. Sistem patriarki pintar memainkan itu: perempuan dipuji justru ketika paling “melekat” pada suami, ikut semua langkahnya, memakai namanya, dan menyingkirkan keinginan pribadi pelan-pelan. Lama-lama, bukan cuma sistem yang mengecilkan kita, tapi kita sendiri yang belajar mengecilkan diri demi merasa jadi “istri yang baik”.

Karena itu, melihat Rama, yang meski di tengah sorotan politik global tetap muncul sebagai seniman dengan karya dan sikap politiknya sendiri, rasanya seperti diingatkan! Bahwa ada lho bentuk kemelekatan yang lebih sehat: kita bisa dekat dan mendukung pasangan tanpa harus larut dalam identitasnya.

Padahal jauh sebelum kenal nama Rama, saya sebenarnya juga sudah percaya bahwa menjadi istri dan ibu tidak otomatis berarti kehilangan jati diri. Kita tetap boleh punya mimpi, karya, dan ruang milik sendiri. Tapi jujur, kadang keyakinan itu goyah ketika berhadapan dengan komentar keluarga, budaya, dan ekspektasi sosial.

Melihat cara Rama menjalani hidup, mendampingi suami tanpa larut dalam identitas suaminya, membuat keyakinan itu terasa lebih “nyata”. Oh, ternyata memang mungkin, kok, menyayangi pasangan tanpa menghapus diri sendiri.

Saat Seorang First Lady Mengajak Kita Mengingat Diri

Tangkapan layar judul berita cosmopolitan.com

Salah satu hal yang paling saya suka dari cara Rama hadir di ruang publik adalah ini: dia tidak naik ke podium setiap hari, tidak bikin “program istri wali kota” yang penuh seremonial, tapi ia bekerja melalui karya.

Ia menggambar perempuan Palestina yang selamat dari serangan bom. Ia menulis tentang rasa putus asa menonton perang dari kejauhan. Ia memilih busana rancangan desainer Palestina di malam kemenangan suaminya, menjadikan tubuhnya sendiri sebagai papan pesan “Saya berdiri di sisi ini”.

Perempuan lain mungkin akan memakai momen itu untuk gaun mewah, foto couple estetik dengan takarir manis. Dia memilih sebaliknya: diam, tapi pakaian dan karyanya bicara lantang.

Sebagai perempuan Indonesia, saya jadi bertanya-tanya, di berapa banyak acara resmi, perempuan hanya jadi latar belakang foto? Di berapa banyak kesempatan, suara perempuan dibutuhkan hanya sebagai “MC” atau “pengisi acara”, bukan pengambil keputusan? Di berapa banyak rumah, istri boleh ikut bangga kalau suami naik jabatan, tapi ketika ia ingin naik level di kariernya sendiri, itu dianggap ancaman?

Rama tidak menyelesaikan semua ini. Dia bukan solusi instan. Tapi kehadirannya mengganggu pola lama di kepala saya: bahwa istri pejabat itu harus selalu sejalan, sepanggung, dan seirama, meski dalam hati ingin lari.

Mengidolakan Boleh, tapi Logika Harus Dijaga

Tangkapan layar judul berita yahoonews: Rama lebih dari sekadar “istri Zohran”

Jujur, mudah sekali menjadikan sosok seperti Rama sebagai idola: cantik, berbakat, politis, pasangan figur publik. Internet senang sekali membuat kita lupa bahwa orang-orang yang kita kagumi juga manusia biasa.

Saya pun pelan-pelan juga sedang mengingatkan diri sendiri: Saya terpukau dengan sosok Rama, tapi saya tidak mengenalnya secara pribadi. Saya hanya kenal potongan hidup yang diberi lewat artikel dan feed media sosial.

Rama pasti punya hari di mana dia salah bicara, salah langkah, atau salah pilih sikap. Mungkin ada keputusan-keputusannya yang suatu hari saya tidak setujui. Dan itu wajar.

Justru di titik ini, saya belajar bahwa mengagumi seseorang tidak harus berarti mengkultuskannya. Kita boleh setuju dengan keberaniannya bersuara. Kita juga boleh tersentuh oleh caranya menyusun hidup di sekitar nilai yang ia yakini. Tapi jangan lupa berhenti sejenak untuk bertanya:,“Apa yang bisa saya pelajari dari sini untuk hidup saya sendiri, di konteks saya yang berbeda?” Bukan menjadikan dia kitab suci.

Ini yang sering orang-lupa di era pemengaruh dan idol saat ini.

Untuk Perempuan Indonesia

Saya menulis ini bukan untuk bilang: “Yuk, kita harus jadi seperti Rama Duwaji.” Nggak realistis ini namanya.

Kita hidup di negara yang sistemnya beda, kultur keluarganya beda, tingkat keamanannya beda. Ada perempuan yang kalau terlalu vokal bakal langsung dibungkam keluarga. Ada yang tergantung secara finansial pada suami. Ada yang masih berjuang sekadar meyakinkan orang rumah bahwa batasan itu bukan bentuk durhaka.

Jadi mungkin ajakan saya akan sesederhana ini:

- Kenali diri sendiri di luar semua label: Di balik “istri siapa”, “ibunya siapa”, “anaknya siapa”, pastikan menanyakan ini: Siapa sih Anda? Apa yang Anda suka? Hal apa yang membuat mata Anda berbinar saat bercerita tentangnya?

- Izinkan diri Anda punya orbit sendiri: Mendampingi suami bukan dosa. Mendukung pasangan itu mulia. Tapi Anda juga berhak punya pusat gravitasi: pekerjaan, hobi, karya, komunitas, atau hal kecil yang membuatmu merasa “ini tuh aku banget”.

- Belajar berkata “Saya juga penting” tanpa merasa bersalah: Bisa dari hal sepele: meluangkan waktu sendirian, mengambil kelas yang Anda mau, atau menolak permintaan yang benar-benar membuatmu kewalahan.

- Sadari patriarki, tanpa harus membenci semua laki-laki: Sistem yang menempatkan perempuan di belakang itu nyata. Tetapi mengubah sistem tidak selalu harus lewat amarah; bisa lewat pendidikan, percakapan, tulisan, cara kita membesarkan anak, bahkan lewat cara kita memperlakukan diri sendiri.

Saudariku, para perempuan, kalau suatu hari Anda merasa hidup Anda mengecil di bawah nama orang lain, mungkin Anda bisa ingat perempuan di seberang sana yang berdiri di samping wali kota, tetapi tetap dikenal sebagai seniman, aktivis, dan dirinya sendiri. Bukan untuk diidolakan habis-habisan. Tapi untuk mengingatkan kita bahwa menjadi pasangan bukan berarti kehilangan nama. Menjadi istri bukan berarti berhenti menjadi diri sendiri.

Dan pelan-pelan, dari satu perempuan ke perempuan lain, semoga kita bisa mengubah cara dunia memperkenalkan kita: dari “Ini istrinya siapa” menjadi “Ini dia, dan ini kisahnya sendiri.”